公開日:2025.7.15

電子顕微鏡は、ナノスケールから原子レベルの微細構造を高い分解能で観察できる機器です。光学顕微鏡よりもはるかに高い分解能を持ち、生物や医学、物理、化学など幅広い分野の研究や開発、産業の現場で必要不可欠なツールとして使用されています。

この記事では、これから電子顕微鏡を使用する研究者や学生の方々に向けて、電子顕微鏡の基本原理や使い方、新しい技術、おすすめのメーカーや製品などをご紹介します。ぜひこの記事を通じて、電子顕微鏡についての理解を深めていただければと思います。

電子顕微鏡の選び方や使い方でお困りの方は、お気軽にご相談ください。用途やご予算に応じて、最適な製品や導入方法をご提案いたします。

電子顕微鏡について相談してみる

目次

電子顕微鏡とは

電子顕微鏡(Electron Microscope: EM)は、試料(サンプル)に電子線を当てて、ナノスケールから原子レベル微細構造を高分解能に観察できる機器です。

一般的に、光学顕微鏡で用いる可視光線の波長は360~830nm程度、電子線の波長は0.0037〜0.0025nm程度(加速電圧100~200kVの場合)です。光学顕微鏡でも電子顕微鏡でも、照射される光や電子線の波長より小さな物体や構造を明瞭に分離して観察することはできません。

電子顕微鏡は、可視光線よりもはるかに波長の短い電子線を用いるため、光学顕微鏡では観察することができないウイルスやタンパク質の三次元構造まで観察することができます。

電子顕微鏡の基本原理

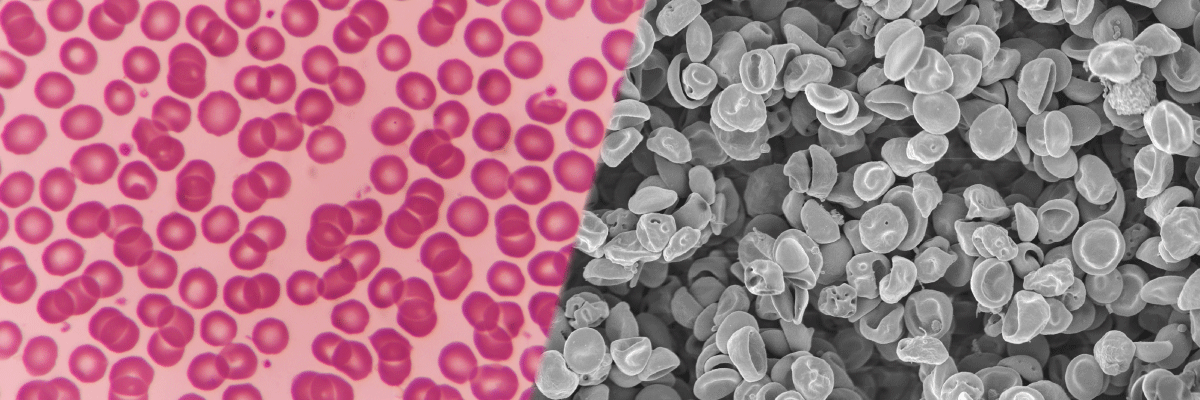

左:光学顕微鏡で観察した赤血球

右:電子顕微鏡(SEM)で観察した赤血球

電子顕微鏡は、電子銃から放出される電子線を試料に照射し、発生する信号を検出することで観察像を取得します。

電子銃には、強い電界によって電子を集束・加速させ、ビーム化させる働きがあります。放出された電子線は、電磁レンズ(電子レンズ)の電磁的な作用により、その集束・発散がコントロールされ、試料に照射されます。

電子線を照射することで試料から発生する信号にはさまざまな種類があります。そのうち、「走査型電子顕微鏡(Scanning Electron Microscope:SEM)」では二次電子や反射電子、「透過型電子顕微鏡(Transmission Electron Microscope:TEM)」では透過電子や弾性散乱電子を検出することで、観察像を取得します。(詳細は「

電子顕微鏡の種類と特徴」にて後述)

検出した電子の量(信号の強さ)を画像として可視化するため、得られる像はグレースケール(白黒画像)になります。

また、電子は大気中では気体分子と衝突してエネルギーを失い、減速してしまうため、電子顕微鏡による観察は高真空下で行います。このため、基本的に試料の水分はあらかじめ除去しておく必要があります。高真空下では気圧の低下に伴って水分が蒸発しやすく、乾燥が不十分だと、試料が変形・損傷したり、蒸発した水分が真空状態を作り出すのを妨げたりすることが理由です。

電子顕微鏡の種類と特徴

電子顕微鏡は、大きく「走査型電子顕微鏡(SEM)」と「透過型電子顕微鏡(TEM)」の2種類に分類されます。この章では、それぞれの電子顕微鏡の特徴と、TEMを発展させた「走査透過電子顕微鏡(Scanning Transmission Electron Microscope:STEM)」についても説明します。

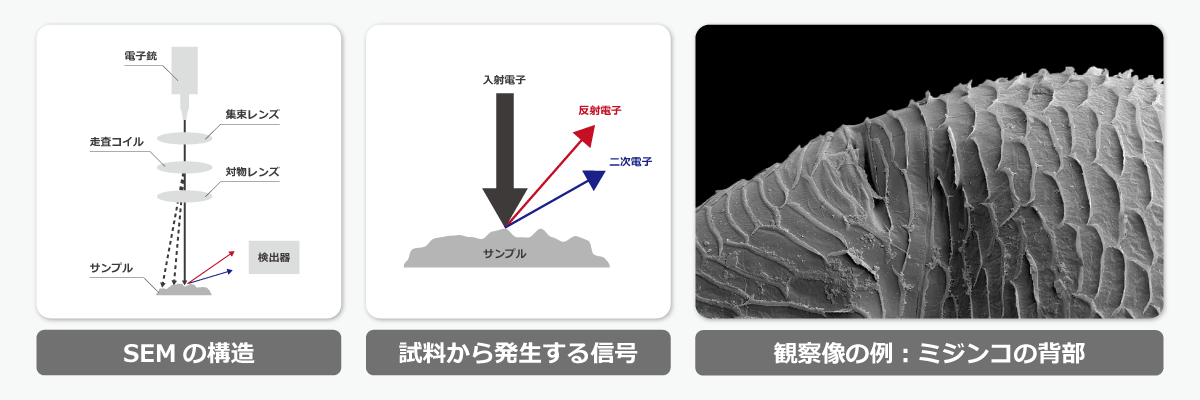

走査型電子顕微鏡(SEM)

走査型電子顕微鏡(SEM)は、試料に電子線を照射し、表面から放出される二次電子や反射電子を検出することで、表面の凹凸や微細構造、元素組成の違いを観察できる機器です。

二次電子は、電子線が試料表面に入射する際の角度によって発生強度が変化します。その強弱から立体的な観察像を得ることができ、大きさや厚みのある試料にも対応可能です。また、反射電子の散乱の方向・強度は元素組成に依存し、像のコントラストの違いとして表れるため、組成の分布や差異を分析することもできます。

透過型電子顕微鏡(TEM)

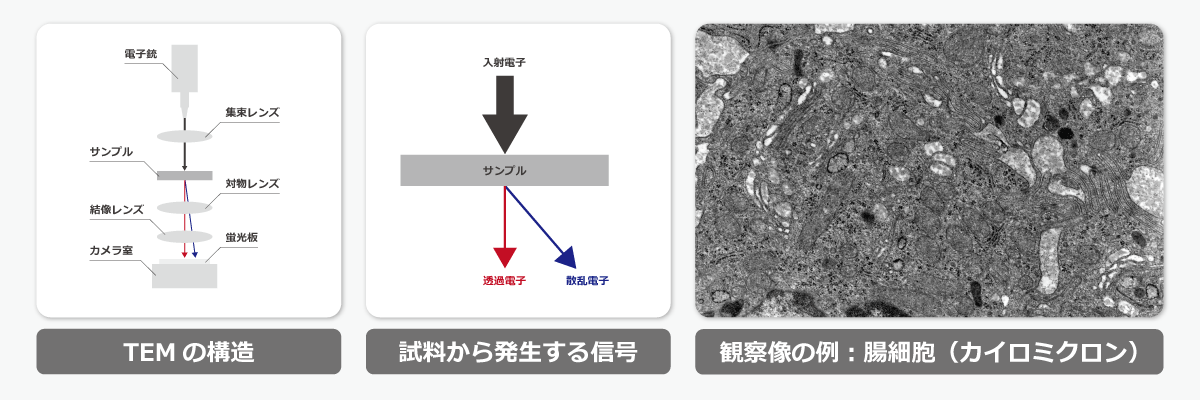

透過型電子顕微鏡(TEM)は、非常に薄い試料に電子線を照射し、発生した透過電子や弾性散乱電子を検出することで、試料の内部構造や結晶構造を観察できる機器です。

電子線が試料を通過すると、一部はそのまま透過し(透過電子)、一部はエネルギーを保ったまま方向を変えるか(弾性散乱電子)、エネルギーを失って方向を変えます。透過の度合いや散乱の方向・強度は、試料の構造や構成成分によって異なり、コントラストの違いとして表れます。試料を通過した電子線は、電磁レンズ(電子レンズ)によって集束・発散され、最終的に蛍光板や検出器で結像します。

また、TEMはSEMよりもさらに短い波長の電子線を使用するため、より高い分解能での観察が可能です。さらに、電子回折法(※1)を用いることで、試料の結晶構造を調べることもできます。

一方、TEMは一断面の二次元的な画像しか得られないため、三次元的な解析には不向きです。試料は通常100~150nm未満で、表面を可能な限り平滑にする必要があり、試料調製には高度な技術が求められます。

※1 電子回折法… 電子線を試料に照射し、結晶内で回折された電子の干渉パターン(電子回折パターン)から結晶構造を調べる手法のこと。試料の結晶構造によって異なる電子回折パターンを示す。

走査透過電子顕微鏡(STEM)

走査透過電子顕微鏡(STEM)はTEMの一種ですが、TEMよりも細く絞った電子線を試料上で走査することで信号を取得します。「点」で照射して「点」で検出することで、像のボケが少なく、TEMよりも分解能の高い情報が得ることができます。また、複数の検出器から異なるコントラストの観察像を同時に取得可能です。

具体的な観察モードを以下に示します。

- 明視野(Bright Field: BF)像

散乱せずそのまま透過した電子(透過電子)を検出する。TEMのBF像よりも高分解能な観察像を取得できる。

- 低角度環状暗視野(Low Angle Dark Field: DF)像

低角度~中角度に散乱した電子(主に弾性散乱電子)を環状の検出器で検出する。電子の回折によって生じる回折コントラストにより、結晶構造や厚みの違いが像に反映される。

- 高角度環状暗視野 (High Angle Annular Dark Field: HAADF)像

高角度に散乱した電子(主に弾性散乱電子)を環状の検出器で検出する。散乱角度は原子番号(Z)に依存するため、Zコントラストに優れる。軽い原子は暗く、重い原子が明るく映るため、組成分布の解析に優れる。

二次電子や反射電子の検出器を追加することで、高分解能なSEM像のような表面形状観察も可能です。ただし、反射電子は試料内部で散乱して戻ってくる電子のため、十分な厚みのない薄片試料ではほとんど発生せず、観察に適さない場合があります。

電子顕微鏡が活用される研究分野

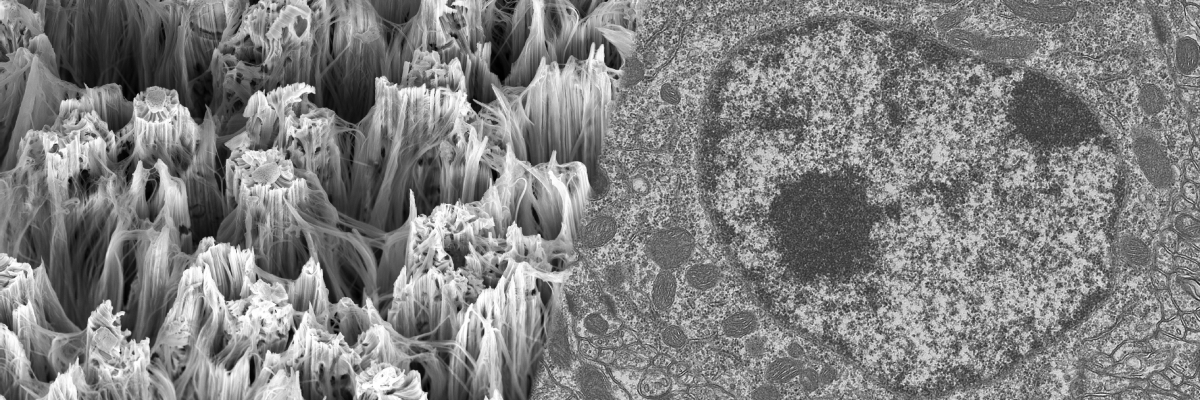

左:シリコンナノワイヤ(SEM)

右:マウス小脳(TEM)

電子顕微鏡は、非常に小さな物体や構造を観察可能な機器として、幅広い分野の研究に利用されています。この章では、電子顕微鏡が特に重要な役割を果たしている4つの研究領域をご紹介します。

材料科学

材料科学分野では、材料の機能研究や性能向上のため、ナノレベルでその構造や働きを解析することが求められます。電子顕微鏡は高い分解能を持ち、ナノレベルの分析ができる機器として、この分野で重要な役割を果たしています。

たとえば、高分子材料や触媒材料などのソフトマテリアルの評価、鉄鋼材料のナノレベルの構造制御、電子デバイスや電池材料の開発といった幅広い分野で、機能向上や品質改善、プロセスの最適化に貢献しています。

半導体・エレクトロニクス

半導体分野では、半導体デバイスの高性能化や小型化が進んでおり、それに伴って、微細化する電子材料を分析・評価するために、電子顕微鏡が欠かせない存在となっています。こうしたデバイスの研究開発だけでなく、完成品の寸法誤差のチェックや不良品の原因解析などの品質管理にも活用されています。

ライフサイエンス

ライフサイエンス分野においても、生物学や医学、薬学などの基礎研究、病理組織の解析や診断などで、電子顕微鏡が活用されています。

たとえば、基礎研究では2016年にノーベル生理学・医学賞を受賞した「オートファジー(※2)のメカニズム解明」において、電子顕微鏡はその過程を観察するために不可欠なツールとして用いられました。

また、未知のウイルスや感染症の解明にも役立っており、新たな感染症が発生した際の病原体の特定や、薬の効かない耐性菌の解析にも役立っています。

※2 オートファジー… 細胞内で不要となったタンパク質や細胞小器官などの成分を分解し、必要に応じて再利用する細胞の自己浄化・リサイクル機能のこと。自食作用。

環境学

環境分野の研究では、大気汚染の原因となる微粒子の観察に電子顕微鏡が活用されています。

たとえば、黄砂やPM2.5、ばい塵などによる大気汚染の研究の場合、電子顕微鏡を用いて微粒子の形状や成分、それに含まれる微生物を観察します。このような情報と気象条件を組み合わせることで、これらの微粒子がどのように移動し、どのような影響を及ぼすかを調査・予測します。

電子顕微鏡以外の顕微鏡との違い

電子顕微鏡以外にも、顕微鏡にはさまざまな種類があります。この章では、電子顕微鏡の特性についての理解をより深めるため、光学顕微鏡をはじめとするさまざまな顕微鏡との違いについてご説明します。

光学顕微鏡との違い

光学顕微鏡とは、可視光を試料に照射し、透過あるいは反射した光をレンズで集めて観察像を取得する顕微鏡の総称です。

可視光の波長は電子線よりも長いため、電子顕微鏡と比べて分解能では劣りますが、試料の色情報を取得することができます(※3)。また、電子顕微鏡での観察に必要となる真空環境が不要という点も大きなメリットです。

明視野観察や暗視野観察、位相差観察、微分干渉観察、蛍光観察などのさまざまな観察手法で、組織切片から生きた細胞まで幅広い試料を比較的容易に観察することができることから、生物や薬学・医学などの幅広い分野で活用されています。

また、材料や電子機器、金属、化学製品などの品質検査で広く使用されている「デジタルマイクロスコープ」も光学顕微鏡の一種です。

関連ページ: 蛍光顕微鏡とは?原理や使い方・選ぶための6つのポイント

※3 試料の色情報… 目視、またはカラーカメラの場合。モノクロカメラの場合、輝度情報は得られるが、色情報は得られない。

共焦点レーザー顕微鏡との違い

共焦点レーザー顕微鏡は高性能な蛍光顕微鏡であり、光学顕微鏡の一種です。

励起光にレーザー光を用いることで狙った「点」に光を当て、さらに、発生した蛍光をピンホールと呼ばれる小さな穴を通して検出することで「焦点外の光を除去」し、ボケの少ないクリアな蛍光像を得ることができます。これは「面」で観察を行う一般的な蛍光顕微鏡との大きく異なる点です。

分解能では電子顕微鏡に劣るものの、前述の通り、真空環境が不要なため、幅広い試料に対応することができ、主にライフサイエンス分野で広く利用されています。また、透過性のある試料であれば、内部構造を非破壊状態のまま観察することができるため、高分子材料の開発においても活用されています。半導体分野においても、反射光を用いた高精度な形状測定に用いられています。

走査型プローブ顕微鏡との違い

走査型プローブ顕微鏡(Scanning Probe Microscope: SPM)は、「プローブ」と呼ばれる微細な針で試料表面をなぞることで、ナノスケールの形状を観察したり、さまざまな物性を画像化したりすることのできる顕微鏡の総称です。条件が整えば、透過型電子顕微鏡(TEM)と同程度の高い分解能を得ることも可能です。

試料表面の凹凸をナノレベルで数値化できるため、粗さを定量的に評価することが可能です。また、摩擦や粘弾性、磁気、表面電位のような物性を画像化することもできます。

電子顕微鏡では必要な真空環境が不要で、プローブ先端と試料表面の相互作用が及ぶ条件下であれば、大気中や液体中でも観察が可能で、試料にとってより自然な環境下で測定が行えるという利点があります。

代表的な手法には、原子間力顕微鏡(Atomic Force Microscope: AFM)法や走査型トンネル顕微鏡(Scanning Tunneling Microscope: STM)法があり、とくにAFM法は無機材料、有機材料、生体試料など幅広い試料に対応できる汎用性から、さまざまな分野で利用されています。

X線顕微鏡との違い

X線顕微鏡は、試料にX線を照射し、透過したX線を検出することで、試料の内部構造を観察できる顕微鏡です。

X線の吸収量は試料の密度や組成によって異なり、その違いが検出信号の強弱となってコントラストに反映されます。分解能は数十μm〜100nm程度で、電子顕微鏡と比べるとやや劣りますが、真空環境を必要とせず、非破壊で内部構造を観察できるという利点があります。このため、材料や工業部品、鉱物など、幅広い試料の観察に利用されています。

なお、XRM(X-Ray Microscopeの略)という呼称は、特に三次元観察が可能なX線顕微鏡に対して用いられます。

電子顕微鏡の基本的な使い方と注意点

(SEMとTEMの比較)

SEMとTEMでは観察原理が異なるため、試料の扱いや前処理方法にもそれぞれ特有のプロセスが存在します。ただし、観察に至るまでの流れには多くの共通点もあります。ここでは、観察準備から実際の操作に至るまでの工程を、共通点と相違点の観点から整理してご説明します。

※ 電子顕微鏡の操作方法は、お持ちの機種やメーカーの指示に従ってください。

観察前の準備(目的の再確認)

観察前には、以下の点を明確にしておく必要があります。「どのように」「何」を観察したいのかによって、「どの手法が最適か?」「どのような前処理が必要か?」が異なるためです。

① 観察したい構造

② 必要な分解能

③ 試料が真空耐性や導電性を持つかどうか

SEMとTEMで観察できる構造(①)や分解能の違い(②)については、前述の「

電子顕微鏡の種類と特徴」の章をご参照ください。次の項目では③について詳しくご説明します。

試料の前処理

電子顕微鏡は、電子線を試料に照射することで生じる信号を検出することで観察像を取得するため、試料の物理条件を整える必要があります。

以下に代表的な前処理の例をご紹介します。

【SEM/TEM共通】真空耐性の確保

試料の損傷や観察像の乱れを防ぐために行います。

- 固定処理(構造強度の確保)

真空下では大気圧がないため、試料内部に空隙が多い試料や柔らかい試料は形状を保持できないことがある。このため、化学固定や樹脂包埋、冷凍固定などを行う。主な対象は生体試料。

- 乾燥処理(水分の除去)

真空下では、試料中の水分が蒸発しやすい。あらかじめ脱水することで、試料の損傷を防ぐとともに、真空状態の維持を妨げる要因を取り除く。主な対象は生体試料。

- 脱気処理(揮発性成分の除去)

真空下では揮発性溶媒や低分子成分も脱気されやすい。あらかじめ脱気することで、試料の損傷や変性、観察像の乱れ(像のボケやコントラスト低下など)を防ぐ。

【SEMの場合】切り出しと導電性の確保

SEMはTEMに比べると比較的大きな試料を観察できます。試料サイズは、ステージに収まる範囲で、厚さは主にステージや焦点位置に合わせて調整します。

また、SEMは表面に電子が蓄積しやすく、観察中にチャージアップ(帯電)が発生することがあります。帯電すると表面電位が変化し、観察像の乱れや試料の損傷(変形・破壊・崩壊など)を引き起こします。そのため、導電性の低い試料には、真空蒸着やスパッタリングで、AuやPtなどの金属コーティングを施す必要があります。生体試料の場合、導電性の向上とコントラスト増強のため、OsやPtなどの金属で組織を染色(導電染色)することもあります。

なお、真空度が高いほど帯電しやすくなるため、高真空SEMを用いる場合、特に導電性の確保が重要です。

【TEMの場合】切り出し・研磨と電子線との相互作用性の確保

TEMの場合、電子線を透過させる必要があるため、数十~数百nm程度の超極薄切片を作成する必要があります。また、その表面は平滑になるよう研磨しなければなりません。

生体試料は樹脂包埋後、ウルトラミクロトームやFIB(集束イオンビーム)、ダイヤモンドナイフなどを用いて切片化します。結晶材料は機械研磨やイオンミリングによって局所的に薄膜化するほか、FIBによる断面作成なども用いられます。

また、軽元素主体の高分子材料や生体試料では、電子線との相互作用が弱いため、OsO₄、Ur、Pb などの電子密度の高い重金属で試料を染色(電子染色)することで、コントラストを高める処理が必要です。

なお、TEMの試料でも導電性が悪い試料では表面の導電性を確保するために、カーボンコーティングなどを施すことがありますが、SEMと比べると帯電は問題になりにくい傾向があります。

試料台への固定

SEMとTEMでは試料台への固定方法が異なります。

SEMの場合

導電テープ(カーボンテープ、銅テープなど)や導電ペースト(カーボンペースト、銀ペーストなど)を用いて、試料を試料台にしっかりと固定します。これによってアース(接地)を取り、電子の逃げ道を作って、帯電を防ぎます。

TEMの場合

試料は「グリッド」と呼ばれる直径3mm程度の円盤状の金属製支持体(Cu、Ni、Auなど)に載せて観察します。

グリッドには電子が透過するための孔が開いており、ドーナツ状や格子状など、さまざまな形状があります。粉体や微生物などの極小試料の場合は、孔径が数μm以下の「マイクログリッド」や、「支持膜」と呼ばれる薄膜を張ったグリッドが用いられます。孔径が小さく、支持膜のあるグリッドの方が電子の透過性が低く、像質は落ちるため、目的や対象に合わせて適切なグリッドを選ぶ必要があります。

試料は必要に応じて、接着剤などでグリッドに固定します。粉体の場合は、適切な溶媒に溶かして滴下し、乾燥させる方法もあります。

画像の取得

試料の準備ができたら、排気して装置内を真空にします。真空度が十分に高まったら、電子銃の加速電圧(※4)を徐々に上げていきます。急に電圧を上げると真空度が一時的に悪化したり、システムに負担がかかったりする場合があるため、電圧はゆっくりと上げることが重要です。

分解能は、この加速電圧の設定によって調整します。基本的には、加速電圧が高いほど電子線の波長は短くなるため、ビーム径は細くなり、分解能が高くなります。一方で、試料のダメージも増加し、試料が損傷しやすくなるため、バランスが重要です。

電子線を照射したら、光軸を調整して、試料に焦点を合わせます。そして、試料の観察したい位置を探し、倍率を調整して拡大像を表示させ、画像を取得します。

※4 加速電圧… 電子銃において、電子源から放出された電子は高電圧によって加速され、放出される。この時、電子を加速させるためにかける電圧のこと。

電子顕微鏡を選ぶ際の5つのポイント

電子顕微鏡の導入を検討しているのであれば、観察条件や観察対象、必要な分解能、設置場所の条件など、さまざまな点を考慮して選定することが必要です。

この章では、電子顕微鏡を選定する際のポイントをご紹介します。

1.観察条件

先の章で述べたように、電子顕微鏡は大きく分けてSEM、TEM、STEMに分けられます。まずはこれらの中から、観察対象や条件に合わせて、最適な性能や機能を持つ電子顕微鏡を選択しましょう。

下記にそれぞれの特徴を簡単にまとめます。(詳しくは「

電子顕微鏡の種類と特徴」を参照)

- SEM

試料の表面形態の観察に強みがあり、立体をそのまま拡大したような、三次元的な画像が得られる。ある程度の大きさや厚みのある試料にも対応可能。また、コントラストの違いから組成の分布や際を分析することもできる。

- TEM

試料を極薄切片化することで、微細な内部構造を観察することができる。また、電子回折法を用いることで、結晶構造を解析することも可能。

- STEM

TEMよりもさらに分解能の高い情報を得ることができる。また、複数の検出器から異なるコントラストの観察像を同時に取得可能。

2.分解能と観察対象

分解能とは、隣接した2つの点を、分離した2つの点として識別できる最小距離のことで、顕微鏡の性能を表す重要な要素です。

SEMの場合

分解能が低い順から下記のような3種類に大きく分けることができます。

| 項目 |

分解能 |

特徴 |

別称 |

| 卓上型走査電子顕微鏡 |

数十nm程度 |

|

卓上SEM、ベンチトップSEM |

| 汎用型走査電子顕微鏡 |

10nm程度 |

|

タングステンフィラメントSEM、C-SEM、W-SEM |

| 電界放出形走査型電子顕微鏡 |

1~2nm程度 |

- 光源の大きさが小さく、より細いビームを出力可能な電界放出電子銃を搭載

- 高分解能

- 高真空

- 高価格

|

FE-SEM、FEG-SEM |

また、電子顕微鏡は真空下で観察を行うため、基本的には試料は乾燥させることが必須ですが、たとえば「環境制御型走査電子顕微鏡(ESEM、環境SEMなど)」では濡れた試料の観察が可能です。生体試料や食品のような乾燥によって性質が変化する試料、材料劣化の経時的な観察に用いられています。

TEMの場合(STEMを含む)

汎用型透過電子顕微鏡(C-TEM)に加えて、下記のような高分解能モデルがあります。

- 高分解能TEM(HRTEM)

収差補正により高分解能を実現

- 電界放射型透過電子顕微鏡(FE-TEM、FEG-TEM)

電界放出電子銃を用いることで高分解能を実現

- 走査透過型電子顕微鏡(STEM)

細い電子線を点でスキャンすることで高分解能を実現

また、下記のような特殊用途向けのモデルもあります。

- クライオTEM(Cryo-TEM)

主に生体試料を凍結し、-196℃という液体窒素の温度付近まで冷却することで、試料の損傷を低減可能。生理的環境に近い状態でタンパク質などの生体分子を観察できる。

- In-situ TEM

加熱・冷却、電流や電気を印加、ガスや液体などを導入しながら、動的な反応を観察可能

- 3D-TEM

試料を連続的に傾斜させながら複数角度から撮影して三次元像を再構成

- 4D-STEM

ナノビームを走査して、像と同時にナノ電磁回折図形(NDP)を取得可能

このように、用途別にさまざまなタイプの電子顕微鏡がありますので、必要に応じてメーカーや販売代理店に

相談 してみましょう。その際は、必要分解能や観察対象、目的などを明確にしておくと、ニーズに合った電子顕微鏡の情報をスムーズに得ることできます。

3.設置環境

電子顕微鏡は非常に繊細で高価な精密機器です。したがって、各メーカーが提示している据え付け条件をしっかりと守る必要があります。

具体的には、下記のような確認項目があります。

| 項目 |

説明 |

| 室温・温度変化率 |

温度が急変すると、光学系や電子光学系にズレが生じ、像が不安定になる。 |

| 湿度 |

高湿度は放電・結露の原因に、低湿度は静電気の原因になることがある。40~60%RH程度が一般的な目安。 |

| 腐蝕性ガス |

酸や塩基などが機器内部の電子部品や金属を腐食させ、故障の原因になる。 |

| 塵埃(ちり・ほこり) |

レンズや検出器、試料室内に侵入すると性能劣化や故障につながるため、清浄度の高い環境が望ましい。 |

| 電源の安定性 |

電圧変動や瞬停が起こると、機器が誤動作や強制停止する恐れがある。無停電電源装置(UPS)の導入が推奨される。 |

| 振動・磁場・騒音(C特性) |

外部振動や磁場は像のぶれやノイズの原因になる。建屋の構造や周囲の設備にも配慮が必要。 |

| 電磁ノイズ |

周辺の電気機器や配線からのノイズは、画像や検出信号に悪影響を与える場合がある。 |

| 冷却水の水質・水源 |

水冷式の電源や真空ポンプなどには、水質の良好な冷却水が必要。供給の安定性も重要。 |

そのほかにも物理的な条件として、下記のような確認項目があります。

設置スペース / 搬入経路 / 床の剛性・安定性 / 電源容量・配線 / 冷却水・排気系の配管 / ネットワーク・データ保存環境 / 接地抵抗 / 防音・共振防止 など

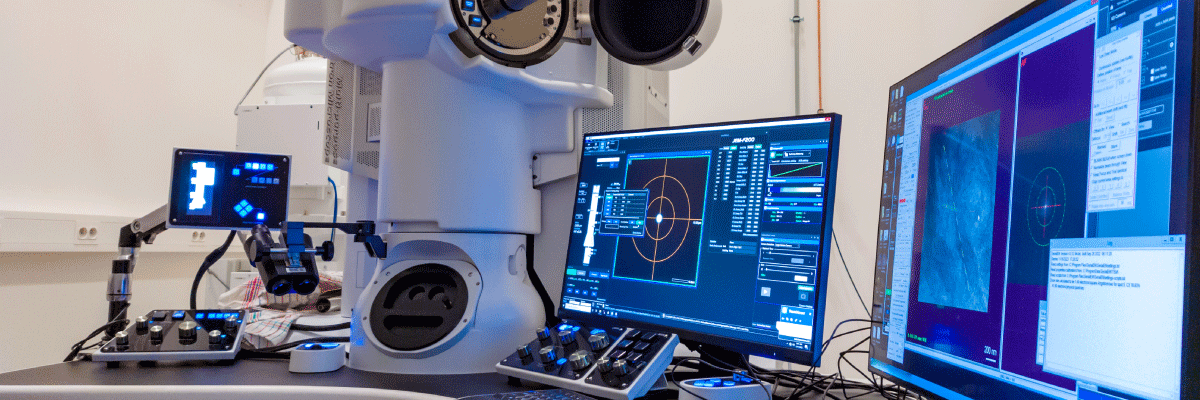

電子顕微鏡の各メーカーでは、機器の性能維持および十分な性能発揮のため、設置場所の環境測定やデータ解析を行い、機器に悪影響を及ぼす要素への対策提案を行うサービスも提供しています。また、最適な設置室の設計や施工も可能です。

4.サポートの充実度

電子顕微鏡の各メーカーでは、電子顕微鏡をスムーズに導入できるようにするためのサポート体制も整えられています。困ったときに相談窓口の設置や所有機器に関する出張講習のほか、気軽に参加できる定期的なオンライン講習なども開催されています。

※ これらは保守契約などの有料サービスに含まれる場合があります。あらかじめ、機器メーカーに確認しましょう。

5.他の分析機器との組み合わせ

将来的に電子顕微鏡と他の分析機器を組み合わせて使うことがわかっている場合は、あらかじめメーカーや販売代理店に伝えておくことをおすすめします。このような情報があると、機器の選定・配置・インターフェース・ソフト連携などをあらかじめ考慮した提案が受けられるため、後々の拡張や接続がスムーズになります。

たとえば、以下のような組み合わせがあります。このような分光機器との組み合わせにより、電子顕微鏡は単なる観察機器にとどまらず、元素分析や状態解析も可能な「分析電子顕微鏡」として活用できるようになります。

- SEM-EDS(走査電子顕微鏡+エネルギー分散型X線分析装置)

→ 元素の種類と分布を可視化

- TEM-EELS(透過電子顕微鏡+電子エネルギー損失分光装置)

→ 原子レベルの化学状態や結合状態を解析

また、これらの機器の組み合わせは、必ずしも同じメーカーの機器を揃える必要はありませんが、目的に応じて判断するのが重要です。もし、性能的に大きな差がないような場合は、以下のような理由から同一メーカーで統一することに一定のメリットがあります。

- サポート窓口が一元化されるため、トラブル時に対応が早い

- ソフトウェアの接続やデータ連携がスムーズ

- ユーザーインターフェースに一貫性があり、操作が覚えやすい

ただし、異なるメーカーの組み合わせが悪いというわけではありません。必要な性能・機能を満たしていれば、異なるメーカーでも十分に活用できます。組み合わせる機器の専門メーカーであれば、より高性能な機種を取り扱っている場合もあります。最終的には、分析の目的と求める性能に合致しているかどうかが最も重要です。

池田理化では、観察対象や目的に応じた電子顕微鏡の選定や、設置環境・サポート体制に関するご相談も承っております。初めての導入や機器の組み合わせにお悩みの方も、お気軽にお問い合わせください。